CORREVA L’ANNO 1992 di Lirio Abbate

CORREVA L’ANNO 1992

di Lirio Abbate

Articolo da L’ESPRESSO del 17 Maggio 2012

Le minacce di Riina. Gli omicidi di Falcone e Borsellino. Le richieste dei boss. Vent’anni dopo, troppe domande senza risposta sulle stragi di mafia.

Totò Riina passeggia davanti alla piscina della sua grande villa alle porte di Palermo. È nervoso, come mai i suoi uomini lo avevano visto: «Prevedo cose tinte assai». Le sfumature del dialetto rendono l’umore con cui è cominciato quel 1992: una visione di «cose tinte», ossia brutte, cupe. La sua latitanza dura da 24 anni e a Roma stanno decidendo il suo futuro e quello di tutta Cosa nostra. La Cassazione sta per pronunciarsi sul maxiprocesso e sulle sentenze che hanno accertato l’esistenza della Cupola, per la prima volta responsabile per tutti i delitti di mafia. Il padrino non si fida delle promesse di “aggiustamento” ricevute da chi tiene i rapporti con la politica. La notizia “tinta” arriva il 30 gennaio. La Suprema corte ha deciso: le condanne all’ergastolo sono definitive, sui fascicoli viene scritto “fine pena mai”, per i boss adesso c’è davanti solo il carcere o la fuga. Per sempre.

Vent’anni dopo, non si ricorda solo la tragedia che cambiò il volto politico del Paese, ma si deve tristemente osservare che le indagini sono ancora aperte perché su quegli episodi, e su ciò che accadde dietro le quinte, sappiamo molto ma non ancora tutto.

In quel lontano 1992, il verdetto della Cassazione fu per il tribunale di Palermo come una medaglia alla memoria: nel palazzo dei corvi e dei veleni sono rimasti in pochi a festeggiare quel risultato rivoluzionario. Una pattuglia di sopravvissuti. Il pool che guidò le indagini e istruì il maxi non c’è più: quella stagione è finita da almeno sei anni. Bersagliati dalle polemiche, coloro che Leonardo Sciascia chiamò i “professionisti dell’antimafia” sono andati via: Giovanni Falcone ha trovato rifugio al ministero di Giustizia; Paolo Borsellino si è trasferito nella procura di Marsala. Lì adesso comandano le toghe che appartengono a un’altra tradizione, che credono in una magistratura “normale”, ossequiose al potere e che spesso condividono la lezione giuridica di Corrado Carnevale, l’ammazzasentenze che boccia un’inchiesta dietro l’altra: sono molti i magistrati che quel giorno storcono il naso davanti alla decisione della Cassazione: Ma anche chi ha lottato per sconfiggere la mafia non riesce a gioire pubblicamente e parla lontano dall’ufficio: «Perché ci sono molti avvoltoi sulle nostre teste… Ma forse adesso a Roma hanno capito, forse qualcosa sta cambiando». Poi si sfoga «Penso a quanti avevano creduto in quella irripetibile stagione del pool fino a rimetterci la vita. E penso a quanti anni abbiamo buttato via».

Riina invece non perde tempo. Ha capito che a Roma qualcosa è cambiato. A febbraio Giulio Andreotti presenta alle Camere il rendiconto del suo governo che considera concluso, a Milano arrestano Mario Chiesa. A Palermo invece il dittatore di Cosa nostra riunisce il consiglio di guerra «Ci hanno fottuto! Ormai ci hanno girato le spalle». Annuncia con macabra ironia: «Dobbiamo fare una bella pulitina di piedi» e tutti capiscono che il fango da togliere significa la morte per tanti. E che nulla sarà come prima.

Il 12 marzo pochi colpi di pistola fanno di Mondello l’epicentro di un terremoto. Viene ucciso l’onorevole Salvo Lima, il referente di Andreotti in Sicilia, l’uomo delle promesse non mantenute. La notizia è come un’onda, che investe la città trasmettendo una cappa di terrore nei palazzi del potere, negli uffici pubblici, nei vicoli. Viene sussurrata nel gelo: «Ammazzaruno a Lima». L’intoccabile è caduto: «Se hanno deciso di ucciderlo, significa che è stata rotta la pax mafiosa. Chissà cosa dobbiamo aspettarci adesso dai corleonesi». Ci sono politici dc che si barricano in casa. Falcone si precipita in prefettura con il ministro Guardiasigilli Martelli. Esce dalla riunione con il volto terreo: chi sarà il prossimo? I killer di Lima hanno colpito molto lontano. Il delitto si abbatte su Andreotti, che sta per suggellare mezzo secolo di politica con la salita al Quirinale.

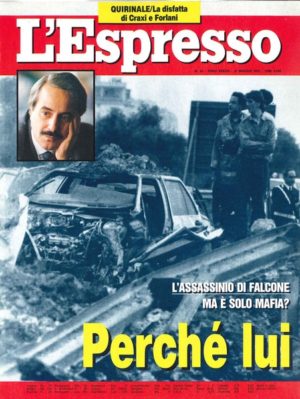

Ma si sta preparando un cataclisma ancora più irreversibile. Il 23 maggio alle 17,56 un vulcano inghiotte l’autostrada tra Punta Raisi e Palermo. Un attentato senza precedenti. Muore Giovanni Falcone. Muoiono la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. L’impotenza delle istituzioni sprofonda nel cratere. In pochi secondi la città impazzisce: «C’è stata una bomba contro Falcone». I cronisti corrono in auto verso Capaci, ma le strade sono sbarrate. «E’ ferito, lo stanno portando in ospedale». Il Pronto soccorso è sommerso da una folla. Ci sono giornalisti, carabinieri, poliziotti, in mezzo si riconosce qualche magistrato. C’è Paolo Borsellino con gli occhi gonfi di dolore: Falcone è morto fra le sue braccia; si appoggia la muro, svuotato. I suoi colleghi non sembrano avere la forza di dirgli qualcosa.

«Guarda come ci riducono questi animali, come carne da macello», grida un agente delle scorte in lacrime. Adesso nessuno sussurra più: Palermo è stata scossa da mezza tonnellata di esplosivo, il sacrificio umano l’ha svegliata. Il giorno dopo davanti alla camera ardente c’è una moltitudine, sfonda il cordone delle forze dell’ordine e si impossessa del Palazzo di Giustizia. Vogliono toccare con mano i feretri, fargli sapere che sono con loro, che quello che hanno fatto è stato importante. La speranza dei siciliani onesti, morta con Carlo Alberto Dalla Chiesa, dieci anni dopo risorge accanto a quelle bare. C’è chi piange, ricordando il sorriso mite di Falcone, che schiudeva la sua ironia e la sua intelligenza. Non c’è posto per i politici, che in tanti hanno ostacolato e osteggiato il giudice: vengono quasi tutti fischiati, incluso Giovanni Spadolini. Quei corpi sono diventati patrimonio dei palermitani, sono il loro orgoglio ritrovato.

Roma è lontana. L’onda lunga della strage travolge Andreotti e fa arrivare Oscar Luigi Scalfaro al Quirinale (25 maggio). Un altro pool, quello milanese di Antonio Di Pietro, sta smantellando la credibilità dei partiti. La crisi economica comincia a pesare. E si pensa già ad altro. Lo ricorda Giuliano Amato, diventato premier pochi giorni dopo il massacro: «Nel momento della formazione del governo, nonostante fosse così vicina la strage di Capaci, dedicammo alla lotta alla mafia meno attenzione che ad altri temi, poiché disponevamo già di un pacchetto di norme inserite in un decreto legge varato dal precedente governo». Le leggi volute proprio da Falcone al ministero. Ma c’è chi si mette al lavoro per trovare altre soluzioni e avvia un dialogo con Cosa nostra: una trattativa per placare l’ira di Riina. Ai pm che ancora indagano su quei giorni cruciali, l’ex premier dice: «Se anche vi fu una trattativa tra Stato e Cosa nostra io non ho mai avuto notizie». Poi aggiunge: «Ritengo possibile che i servizi segreti possano aver avviato trattative con la criminalità organizzata senza informare il presidente del Consiglio».

Borsellino invece voleva sapere. Non aveva il compito di indagare sulle stragi, ma non riusciva a pensare ad altro. Era un uomo diverso, spogliato della sua esuberanza e del suo calore. Chiuso, diffidente. Perfettamente conscio del rischio che stava correndo ma non impaurito. Diceva «In pochi giorni sono invecchiato almeno di dieci anni». Si rendeva conto che c’era poco tempo, che bisognava correre prima che il disegno dei corleonesi venisse completato. Lui voleva decifrare il loro piano. A un amico vero aveva confidato: «Uccidendo Giovanni l’unico guadagno per Cosa nostra sarà solo sulla ricostruzione dell’autostrada». Borsellino pensava alla corruzione e il pensiero volava a Tangentopoli. Interrogava i pentiti, correndo da un carcere all’altro; studiava fiumi di verbali e rapporti per trovare il bandolo di quella matassa mortale. Non voleva arrendersi senza combattere (nell’ultimo incontro, rapidissimo, in procura, riuscii a strappargli un abbozzo di sorriso, un attimo di tregua dal suo abisso). La città era con lui, la città gli chiedeva di farla uscire da quell’incubo: la sera del 25 giugno in migliaia si riuniscono per ascoltarlo mentre parla alla biblioteca comunale.

Domenica 19 luglio Borsellino si concede una pausa d’umanità: va a prendere la mamma in via D’amelio per portarla dal medico. Loro sapevano. Aspettano che il magistrato e i suoi agenti scendano dalle tre auto blindate, poi alle 16,58 premono il telecomando dell’ordigno. E’ l’inferno. Prima il boato, sordo. di una potente ferocia che penetra ovunque. Poi una colossale nube scura che sfregia Palermo. In via D’Amelio i palazzi sono sventrati, c’è un ammasso di vetture che brucia. Il fumo è una cortina pietosa, per nascondere l’orrore. Per entrare nella strada bisogna superare una barriera nera, un odore di carne bruciata e benzina che entra nella pelle ed obbliga a chiudere gli occhi. Ma riaprirli è uno choc. Brandelli di carne sono appesi sui fili della corrente elettrica, una mano è sul balcone del primo piano, pezzi di gambe sull’asfalto. Con Borsellino, muoiono Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li MUli e Claudio Traina. Uno della scorta si salva, è Antonio Vullo: «Ho visto il giudice attorniato dai ragazzi, sta suonando al citofono. Rientro in macchina per accendere il motore, poi scoppia tutto. Mi sento investito da una fiammata, l’auto viene sollevata da terra e rovesciata. Dopo pochi secondi apro lo sportello e mi tiro fuori dalla blindata. Non so dove abbia trovato la forza, forse sono stati i miei colleghi a salvarmi, i miei colleghi che non c’erano più. Sulla strada sento altre esplosioni. Vedo fumo e morte. Non sapevo che fare, prendo la pistola, a un certo punto vedo sbucare da una fitta nebbia un poliziotto, uno delle volanti, il primo ad arrivare. Poi non ricordo più nulla».

«E’ finita. E’ tutto finito». Le parole di Antonino Caponnetto, il papà del pool che aveva riunito uomini eccezionali, suonano come l’epitaffio sulle istituzioni. Ma il 21 luglio, nel giorno dei funerali, a Palermo accade un miracolo. Di rabbia ma soprattutto di orgoglio. Una marea di cittadini si appropria della chiesa, qualcuno tenta di spingere fuori gli agenti delle scorte perché c’è troppa gente: «Bastardi, bastardi… questa messa è per noi, questa è la nostra messa». L’ira travolge tutto, stringe minacciosa il capo dello Stato. Poi quegli uomini in lacrime si rivolgono a Caponnetto: «Dottore, dottore, lei è come noi, venga con noi; dottore, non ci lasci soli…».

Lui fa segno di sì con la testa, poi li guarda come per abbracciarli tutti: «Mi sono pentito di quello che ho detto ieri, è stata una giornata di grande sconforto».

In quel momento due storie si dividono. Una parte dello Stato sfida Cosa nostra. Totò Riina, che nella poltrona del suo salotto aveva assistito alla diretta tv dei suoi orrori, finisce in cella sei mesi dopo, la Cupola viene dimezzata. Ma un’altra parte dello Stato continua a interloquire con Cosa nostra e porta avanti quella trattativa cominciata prima della morte di Borsellino. E che il magistrato aveva scoperto. Oggi sulla strage di Capaci sappiamo quasi tutto. Conosciamo mandanti ed esecutori, compreso chi ha premuto il telecomando che ha fatto brillare i 500 chili di tritolo. Sono tutti contadini, pastori e nullafacenti. Possibile che abbiano pianificato un agguato simile senza l’aiuto di intelligenze esterne? Ma quando si passa all’analisi della morte di Borsellino, questo dubbio diventa l’unica certezza.

Le indagini su via D’Amelio sono state depistate sin dall’inizio, costruendo con finti pentiti una versione che arriva in Cassazione. Solo dopo 19 anni, grazie ad un collaboratore, Gaspare Spatuzza, tutto si rimette in moto e la messinscena cade. L’Italia è ormai cambiata. L’entusiasmo di Palermo si è spento da tempo, annichilito da una politica lontana dai cittadini che adesso tornano a votare per Leoluca Orlando, discusso alfiere della primavera di vent’anni fa. Eppure il mistero di cosa sia stato deciso nei 57 giorni tra la fine di Falcone e quella di Borsellino sta resistendo. E’ stato processualmente accertato che i vertici di Cosa nostra sono stati contattati per intavolare una trattativa. Uno dei mediatori è il sindaco mafioso di Palermo, Vito Ciancimino, al quale si rivolgono due ufficiali del Ros dei carabinieri, Mario Mori e Giuseppe De Donno. Riina risponde con un elenco di richieste, il cosiddetto “papello”, che chiede impunità per i vertici e la revoca di alcune leggi. Il capo dei capi racconta ai suoi fedelissimi che lo Stato «si è fatto sotto». E che dietro a tutti ci sarebbe stato l’allora ministro dell’Interno Mancino. Il politico ha sempre smentito. E ha negato di avere incontrato Borsellino.

Quando si tratta, bisogna sapere che l’interlocutore può alzare la posta. Il che significa altre bombe, come è accaduto fino al settembre 1993 con un attacco che ha colpito i simboli della Nazione.

Ora, vent’anni dopo, le ultime indagini sono in fase di conclusione. Ci si aspetta che diano certezze sui pupari di quella stagione, sulle “menti raffinate” che entrarono nella partita. Quei risultati arriveranno in un’altra Italia, in un’altra Palermo per ricordare il sacrificio di tanti servitori dello Stato.

La loro memoria è stata tradita da altri servitori dello Stato. E da un Paese che preferisce dimenticare, senza mai riuscire a chiudere i conti con il suo passato.

Le tappe di una tragedia

17 gennaio: la Camera approva il decreto sulla creazione della Direzione nazionale antimafia, sostenuta da Giovanni Falcone.

30 fennaio: la prima sezione della Cassazione conferma le condanne ai capimafia del maxiprocesso di Palermo.

2 Febbraio: il presidente della Repubblica Francesco Cossiga scioglie le Camere e indice le elezioni.

17 febbraio: Mario Chiesa viene arrestato mentre nasconde una tangente. E’ l’inizio di Mani pulite.

12 marzo: a Palermo viene ucciso Salvo Lima, eurodeputato dc.

23 aprile: comincia l’XI legislatura.

28 aprile: Cossiga firma le dimissioni e lascia il Quirinale.

23 Maggio ore 17,58: strage di Capaci (sull’autostrada Palermo-Punta Raisi), muoiono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinari, Rocco di Cillo e Vito Schifani.

25 maggio: a Palermo si celebrano i funerali di Falcone. A Roma il Parlamento elegge presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

28 giugno: il socialista Giuliano Amato diventa presidente del Consiglio.

19 Luglio ore 16,58: in via D’Amelio a Palermo viene ucciso il giudice Paolo Borsellino e gli agneti di scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi.

20 Luglio: il governo invia in Sicilia 2 mila fra poliziotti e carabinieri e 7 mila soldati. I più importanti boss in carcere vengono trasferiti a Pianosa ed Asinara.

6 settembre: arrestato Giuseppe Madonia, latitante dal 1984 e considerato uno dei mandanti degli omicidi di Facone e Borsellino.

17 settembre: ucciso a Palermo Ignazio Salvo, ex proprietario delle esattorie siciliane, sospettato di collusioni con la mafia.

16 novembre: Tommaso Buscetta ascolato dalla commissione parlamentare antimafia.

19 dicembre: arrestato l’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino.

23 dicembre: arrestato per collusioni con la mafia Bruno Contrada, vice direttore del Sisde.