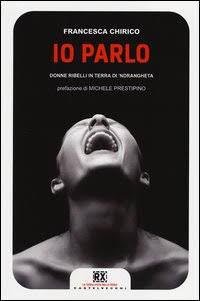

IO PARLO, DONNE RIBELLI IN TERRA DI ‘NDRANGHETA di Francesca Chirico

IO PARLO

DONNE RIBELLI IN TERRA DI ‘NDRANGHETA

di Francesca Chirico

Fonte: /rx.castelvecchieditore.com

Hanno infranto il silenzio preteso dalle cosche e assegnato loro dalla tradizione. Hanno combattuto paura e pudore e raccolto, non in egual misura, disprezzo e solidarietà. Qualcuna ha pagato con la vita. Sono le donne che in Calabria hanno reagito con la forza eversiva della parola alla violenza, al dolore, all’ingiustizia, sfidando la ’ndrangheta, ma anche un mondo che tace. «Io parlo» raccoglie e ricostruisce le loro storie, ripercorrendo, dai sequestri di persona e dalle faide degli anni Ottanta alle più recenti inchieste anti-ndrangheta, gli ultimi trent’anni di storia criminale calabrese. Tra saggio e inchiesta giornalistica, il libro è un cammino documentatissimo nel coraggio di chi, in Calabria, ha trasformato il dolore privato in una battaglia collettiva per verità e giustizia, e nei meccanismi di delegittimazione che hanno accolto la ribellione al femminile: Sono puttane, ma soprattutto pazze, depresse e instabili le donne che parlano e che, parlando, disturbano la ’ndrangheta e imbarazzano la società. Dalla storia dimenticata della studentessa di Firenze Rossella Casini, uccisa nel 1981 perché considerata “infame” (aveva spinto alla collaborazione il fidanzato calabrese, coinvolto in una faida), fino alle vicende più recenti di Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola e Giusy Pesce, donne di ’ndrangheta diventate nemiche di “famiglia” per cambiare un destino apparentemente già scritto. Per il suo stile di scrittura e la capacità di analisi, Francesca Chirico ha ricevuto già diversi premi letterari, in questo suo ultimo lavoro ripercorre volti e voci indimenticabili, restituendo l’immagine di una terra ostinatamente in cerca d’ascolto. Una terra che parla con la voce di donna.

A questo link le prime 17 pagine del libro: 10righedailibri.it

Fonte: legalitaegiustizia.it

La scandalosa lezione di Liliana

Fonte: “Io parlo, donne ribelli in terra di ‘ndrangheta” di Francesca Chirico

A Locri molti pensano, e qualcuno dice, che il lutto l’abbia fatta impazzire. La foto del figlio appesa, come una sfida, perennemente al collo, le iniziative plateali e l’irrispettosa vis polemica contro ministri, prefetti e magistrati, le citazioni di Brecht e Ceronetti e il sarcasmo dolente. Tutto, in Calabria, congiura contro Liliana Esposito Carbone, maestra elementare in pensione e madre di tre figli che ha voluto portare con sé il giorno in cui, nel 1989 in piazza dei Martiri, ha espresso solidarietà ad Angela Casella. Il maggiore, Massimiliano, da otto anni sorride da una lapide del cimitero di Locri dove una folta colonia di gatti, insediata tra cappelle e vecchie tombe, saluta Liliana ogni mattina. A Locri è rimasto ferito Massimiliano Carbone, di 30 anni. L’uomo è stato raggiunto al bacino e al basso torace da un colpo di fucile calibro 12. Anche lui è ricoverato nell’ospedale di Locri in prognosi riservata. Secondo quanto si è appreso, comunque, non sarebbe in pericolo di vita16.

Massimiliano Carbone muore dopo una lunga operazione e sei giorni di coma farmacologico, il 24 settembre 2004. Trent’anni, presidente della cooperativa sociale Arcobaleno multiservices, il ragazzo di Locri, la sera del 17 settembre, sta rientrando a casa con il fratello Davide da un partita di calcetto. Ad aspettarlo, appoggiato al muro di recinzione che circonda il condominio di via Traversa Campo Sportivo, dove vive con la famiglia, c’è un fucile. Un solo sparo lo agguanta al fianco, quand’è già nel cortile di casa, vicino ai vasi di gerani che mamma Liliana, pensando alle indagini, userà per coprire il sangue del figlio, non si sa mai possa servire. In quelle stesse ore a Bianco hanno gambizzato il nipote del boss di Africo, Giuseppe Morabito Tiradrittu, e l’ospedale di Locri è già mobilitato: Massimiliano sarà sottoposto a un lungo intervento per fermare l’emorragia interna che rischia di ucciderlo, ma lo sforzo dei sanitari si rivelerà inutile. «Per le sorti delle indagini ha avuto anche la sfortuna di non morire subito», ripete con amarezza da anni la madre. I pallini calibro 12 saranno trovati e repertati due settimane dopo gli spari. Partono lentamente le indagini sull’omicidio Carbone («I primi giorni», confesserà anni dopo un magistrato alla donna, «sono stati completamente sprecati») e sembrano non voler mai prendere quota. Nonostante, con il suo ultimo filo di fiato, sia stato lo stesso Massimiliano a svelare l’esistenza di una possibile, mastodontica causale: «Ma’, varditi ’u figghiolu», ha sussurrato a Liliana, affidandole il compito di vegliare sul bambino. Sul suo bambino.

Massimiliano è padre da cinque anni, ma non può dirlo in giro. La madre è una donna sposata e il loro figlio sta crescendo in casa di lei. Chiama «papà» suo marito. Anche senza la morte violenta del ragazzo, insomma, questa resterebbe una storia difficile e sofferta. Da maneggiare con cura. Ora, però, il colpo di fucile del 17 settembre l’ha trascinata fuori dalla sfera privata delle passioni per trasformarla in pista investigativa. Liliana Carbone non ha dubbi. Ad ammazzare Massimiliano è stato l’amore. E di fronte ai Carabinieri, insieme con il marito e i figli Davide e Irene, ricostruisce da subito tutte le tappe di una tormentata relazione nata nel 1998, costellata dagli ammonimenti e dalle minacce del marito tradito e culminata, nel 1999, nella nascita del bambino. La paternità di Massimiliano verrà sacrificata alla tranquillità familiare scelta dalla donna; la verità, benchè negata, non diventerà meno ingombrante però con lo scorrere del tempo. Anzi. Per Massimiliano quel figlio spiato ogni giorno all’uscita dell’asilo è diventato un pensiero doloroso. Negli ultimi tempi gli si è pure affacciata l’idea di rivendicare la sua identità e il suo ruolo di padre. Sarà ammazzato prima.

Il procedimento penale nr.1965/04, aperto presso la Procura di Locri dopo l’omicidio di Massimiliano Carbone, ha un andamento schizofrenico: parte piano, accelera a due anni dall’omicidio e poi si ferma, archiviato. Il nome del possibile mandante è indicato fin dalle prime annotazioni dei Carabinieri della Compagnia di Locri17, ma mancano robusti elementi di prova. Quelli che ci sono, li ha portati Liliana. Agli investigatori dell’Arma ha consegnato, nell’aprile 2005, un test di paternità firmato dal direttore del laboratorio Genoma di Roma. La maestra si è improvvisata detective: ha raccolto con un cotton fioc il sangue del figlio negli interstizi delle mattonelle del cortile, ha repertato «fortunosamente e senza violare la privacy del bambino» un fazzoletto gettato dal piccolo in un cestino, ha mandato, per la comparazione, anche il tampone salivare del papà. di Massimiliano. Il risultato lascia pochi spazi a dubbi: il giovane ammazzato è al 99,999% il padre del bimbo. Movente enorme, quindi. Ma il resto stenta a prendere forma, anche perché l’indagato ha un alibi di ferro, non sono disposte intercettazioni e non vengono realizzati accertamenti balistici. Quando, dopo l’omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale Franco Fortugno, assassinato a Locri il 16 ottobre 2005, assiste alla discesa in campo dei reparti investigativi di mezza Italia, Liliana Esposito Carbone pensa, amaramente, che suo figlio è stato una vittima di serie B, esattamente come tutti gli altri morti ammazzati della Locride prima di quel delitto «eccellente». Come Gianluca Congiusta, il giovane commerciante di Siderno ucciso il 24 maggio 2005, come Renato Vettrice, l’operaio di Bovalino scomparso il 13 agosto 2005 da Sant’Ilario dello Jonio: «In quei giorni arrivò l’intelligence, a Locri; 13 mesi prima, per un ragazzo ferito a morte sotto casa nessun intervento del Ris di Messina, mentre il fratello Davide, scioccato e coperto di sangue, veniva riportato giù dall’Ospedale e strattonato e intimidito da minacce di accuse di favoreggiamento… pallini di calibro 12 ritrovati 14 giorni dopo, tra le piante e sul suo sangue, una perizia balistica effettuata dopo 22 mesi, nessun interrogatorio degli indiziati, intercettazioni partite dopo 25 mesi»18.

È amareggiata e arrabbiata Liliana. Anche Massimiliano Carbone era un ragazzo di Locri, come quelli che sono scesi in piazza, all’indomani dell’omicidio Fortugno, contro la violenza ’ndranghetista, e non vuole che venga dimenticato. «Che ho fatto? Nulla di folle, di teatrale, di eroico, di meritorio… non ho finalizzato le mie parole, i miei comportamenti, le mie iniziative ad altro che potesse non commemorare mio figlio, per lui invocando giustizia, a tutela della preziosissima eredità che ha lasciato. E poi la comunità tutta chiedeva verità e legalità e giustizia e sicurezza, la garanzia imprescindibile per un benessere esistenziale comune». Liliana Esposito Carbone si piazza davanti al tribunale di Locri la mattina del 29 giugno 2006. Le lezioni alla scuola «De Amicis», dove insegna da più di trent’anni che «la Bellezza va cercata ad ogni attimo, perché davvero esiste: i libri, l’armonia, la solidarietà e la memoria», sono ormai finite. Fa caldo. Ha con sé un ventaglio, una bottiglia d’acqua e la foto incorniciata di Massimiliano presa dal tavolo del soggiorno. Sono trascorsi 17 anni dalla protesta, in quegli stessi luoghi, di Angela Casella. «Lei cercava un figlio vivo, misurava le parole, seguita ogni momento dall’attenzione di sue amiche arrivate a Locri con lei, e i Carabinieri discreti stavano un po’ distanti, alcuni sindaci le porgevano omaggi». Per la madre calabrese si registra meno affettuosa solidarietà, anche se non mancheranno attestati, importanti, di vicinanza. «So quanto è grande il suo cuore di madre, che soffre due volte, ieri per il sangue versato, oggi per fatica nell’avere giustizia. Le sono vicino. E insieme, le chiedo di essere tenace e fiduciosa nonostante tutto», le scrive padre Giancarlo Maria Bregantini, vescovo della diocesi di Locri-Gerace. Sono di più quelli che fingono di non vedere, o che cambiano marciapiede, pur di non incrociare la maestra Carbone che, con quella sua fissazione per la verità, sta diventando un petulante, sfacciato, elemento di turbativa sociale per chi non vuole vedere e sentire. C’è qualcuno, però, che la teme più di altri. Alla vigilia del secondo anniversario dell’omicidio del figlio viene avvicinata e minacciata all’interno del cimitero di Locri19, nei pressi della tomba di Massimiliano. Le intercettazioni sui telefoni dell’indagato e della moglie20 cominciano solo ora, a due anni dall’omicidio e in conseguenza delle minacce a Liliana. Forse anche per questo i proclami e le classifiche dei morti che si succedono, alla vigilia del primo anniversario dell’omicidio Fortugno, la irritano. Avverte lo slancio e la speranza dei giovani, ma anche l’ipocrisia e la retorica delle istituzioni. Prende carta e penna, e al presidente del Consiglio Romano Prodi, atteso a Locri per la commemorazione, indirizza un breve messaggio intriso d’amarezza e sarcasmo.

Mario Congiusta, padre di Gianluca, ucciso a Siderno 17 mesi fa, la invita a portare un fiore sulle tombe dei nostri figli; sarei d’accordo, se non ritenessi eccessiva pena per lei quella di dare compito al suo portaborse di comprare fiori per i tanti morti ammazzati di Calabria, «terra prediletta». A me, mamma di Massimiliano Carbone, ucciso 2 anni e 10 giorni fa a Locri, basterebbe il più piccolo dei suoi pensieri pieni di bonomia. Almeno questo, considerato che da un bel pezzo vacilla quella «fede» raccomandataci personalmente dal signor Loiero il 7 luglio a palazzo Nieddu. Mario Congiusta, io stessa e tutti quanti attendiamo verità e giustizia, non soltanto promesse, ma concretate nei fatti, portiamo fieri, come la più alta delle onorificenze, la memoria dei nostri figli, i nostri «onorevoli figli».

La lettera crea scompiglio, viene ripresa da quotidiani nazionali e televisioni, catapulta Liliana e la storia di Massimiliano Carbone al centro dell’attenzione dei mass media. «Non immaginavo la diffusione eclatante, io sono così pratica… Sembrò, come dice Ceronetti, “ustione senza l’urlo del contatto”: erano tanti che avrebbero voluto dirle loro, quelle cose». Ma le risposte non arrivano. La strada verso la verità, anzi, si fa sempre più tribolata. Nonostante il risultato del test del Genoma, infatti, va in porto il tentativo della difesa della donna di differire lo spettro dell’accertata paternità, insinuando possibili rapporti anche con altri componenti della famiglia Carbone: l’autorità giudiziaria dispone la riesumazione del corpo di Massimiliano per effettuare il test del Dna. Il 5 aprile 2007 il cimitero di Locri è off-limits. Liliana assiste alle operazioni in silenzio. Si fa forza pensando che quest’ennesima violenza servirà ad appurare, una volta per tutte, la verità. Di certo quella biologica: il bambino, garantisce anche il Dna, è il figlio di Massimiliano Carbone. Abbastanza per adire le vie del Tribunale dei minori al quale Liliana si è rivolta per vedere riconosciuti i propri diritti di nonna. Per rispettare l’ultima volontà sussurrata dal figlio: «Varditi ’u figghiolu». Non abbastanza, secondo i magistrati della Procura di Locri, per indicare i responsabili dell’omicidio di Massimiliano. Nell’ottobre 2007 l’inchiesta viene archiviata e il nuovo sit-in di Liliana davanti al tribunale di Locri non sposta la pietra momentaneamente messa sopra le indagini. La delusione, però, non spegnerà il desiderio di verità e giustizia della maestra di Locri21. «Io porto alta la memoria di mio figlio come la più preziosa delle onorificenze e il suo viso nella foto sul mio petto, dovunque, sempre, perché sia sua la “parola” che produca lo scandalo necessario a far capire che tante cose devono cambiare, o gli occhi bassi e le bocche chiuse porteranno per sempre disgrazia a questa terra».Ansa, 18 settembre 2004, 00:18.

Fonte: liberainformazione.org

“Io parlo”, donne ribelli in terra di ‘ndrangheta

di Paola Bottero il 27 giugno 2013. L’analisi

“Restare qui, e restare una persona perbene è l’unico modo di rispettare quello che ha fatto papà”. Ha la voce di Stefania Grasso la frase che meglio racchiude il senso di Io parlo – donne ribelli in terra di ’ndrangheta di Francesca Chirico, pubblicato da Castelvecchi. È uscito a marzo, sta facendo il giro della Calabria e non solo. Molto spesso nelle presentazioni accanto all’autrice c’è Michele Prestipino, il procuratore aggiunto Dda di Reggio Calabria, che ha scritto la prefazione e aggiunge altre parole alle tante contenute nel libro. È importante ed utile ascoltarli duettare, andare oltre il visto si stampi. Ma è ancora più importante trovare il tempo – nemmeno troppo, in realtà: si legge veloce, scorre via come le storie di cui fissa per sempre la memoria – per trovare tra le pagine l’essenza stessa della ribellione. La natura più intima dell’essere donna in questa terra “che si mangia le persone”, per dirla con la crudezza utilizzata dall’autrice nel raccontare l’approccio di Angela Casella al percorso che le permetterà di riavere il figlio rapito nel 1988.

È brava, Francesca. Ma questo lo sapevamo da tempo. Ha una scrittura pulita, documentata, che racchiude un vortice senza fine di umanità e di sentimenti nell’apparente asetticità con cui ricostruisce le sue – le nostre – storie. Sono proprio il taglio (solo apparentemente) giornalistico, il suo modo lieve di mettere sul piatto l’incalzare degli eventi, la misura nello snocciolare fonti e fatti, il suo non indulgere sulla via troppo facile delle emozioni a dare un respiro alto alla lettura. Trovi, qua e là, lame che ti si conficcano dentro per non uscire più. Lame che conosci e ti fanno male da tempo, ma che ti feriscono ancora, di un dolore nuovo. Ferite vive, con tanti nomi. Quello di Rossella Casini: “E alla fine l’hanno espulsa, con il suo accento fiorentino e i suoi costumi «nordici», come un elemento estraneo e dannoso alla conservazione del sistema”. E di Marianna Rombolà: “Le donne calabresi? «Continuano a piangere in casa».” Quello della speranza di Deborah Cartisano: una speranza che “nata in mezzo a tutta quella sofferenza, è riuscita a conficcarsi fin dentro le pietre”. Quello di Teresa Cordopatri, derisa “per l’età avanzata, per l’inesperienza e per quel titolo nobiliare che fa a pugni con la fatica dei campi”. E di Cetta Cacciola:“«Questo è il tuo matrimonio e te lo tieni per tutta la vita». Il 20 agosto 2011, nel bagno di casa, la donna decide che non vuole tenersi più neppure la vita”. Nomi noti, nomi conosciuti: da Adriana Musella a Liliana Carbone, da Rosanna Scopelliti ad Anna Maria Scarfò, passando per le tante donne di cui Chirico ritesse il coraggio di spezzare per sempre la viralità di una cultura, quella ’ndranghetista, che può essere sconfitta. Parola di Denise Cosco e Lea Garofalo. Di Simona Napoli, di Tita Buccafusca, di tutte le “nemiche di «famiglia»” che vanno e sono andate, consapevolmente e pagandone il caro prezzo, contro la legge, quella secondo la quale «chi tradisce e disonora la famiglia deve essere punito con la vita».

Mi sono chiesta a più riprese, ripercorrendo tra le pagine di Io parlo le vite di donne simbolo del riscatto di Calabria, quale sarà l’impatto su chi non ne conosce i drammi, e si troverà per la prima volta di fronte alle loro urla dirompenti. Servirà per uscire dal pregiudizio Calabria=’ndrangheta? O confermerà l’idea che la barbarie che fa da triste filo conduttore dell’intero libro esiste e continuerà ad esistere?

La risposta è arrivata chiara con l’immagine che chiude l’ultimo capitolo, coniugato come gli altri su brani tratti dalla Cassandra di Christa Wolf. Un’immagine bruciata: quella della mini cooper di Fabrizio Pioli, il cui corpo è stato ritrovato dopo l’uscita del libro, grazie alla confessione di uno dei suoi assassini, il padre della ragazza colpevole di amarlo e di esserne riamata. Un’immagine che può cambiare radicalmente il peso, di gramsciana memoria, che si racchiude nel termine indifferenza: solo gli occhi di chi leggerà, solo le domande di chi respirerà le vite sospese, che pesano come i macigni delle parole di Francesca Chirico, potranno dare un senso compiuto – mi piacerebbe scrivere definitivo – alla voglia di riscatto della Calabria che vuole e ce la può fare.

Articolo del 6 Novembre 2013 da stopndrangheta.it

Io parlo. Donne ribelli in terra di ‘ndrangheta

di Romina Arena (Mangialibri) (06/11/2013)

La donna, nei clan, è una presenza silenziosa per la quale non sono previsti gradi né gerarchie da scalare. Tutto il sistema si alimenta sul silenzio ed infrangerlo non è ammesso. Nelle fitte maglie di questa rete qualcosa sfugge ed è proprio la voce delle donne: quelle dei clan, che parlano; quelle delle figlie delle vittime che resistono; delle madri caparbiamente aggrappate alla sete di giustizia per il loro figli svaniti nel nulla. “Io parlo. Donne ribelli in terra di ‘ndrnagheta” (Castelvecchi, 2013), scritto da Francesca Chirico, restituisce queste testimonianze alla memoria collettiva.

Rossella a Firenze si innamora di Francesco. Per amore lo segue fino a Palmi, giù in Calabria. Il tempo di rendersi conto di essere entrata nel campo minato della ‘ndrangheta e di convincere Francesco a tirarsene fuori, e di lei non resta più niente. Nemmeno una fotografia, per sapere che faccia avesse. Nell’attesa estenuante di riceverne indietro il corpo, fatto a pezzi e buttato in mare, della sua famiglia non rimane più nessuno e Rossella viene dimenticata. Chi entra inconsapevolmente e chi lotta per uscirne: la Calabria delle donne d’onore è fatta anche di figlie e nipoti che decidono che quella criminale non è più vita, che capiscono che oltre il perimetro di casa e della città in cui vivono c’è altro. C’è libertà, il diritto di amare l’uomo scelto dal proprio cuore e non dalla propria famiglia e c’è la possibilità di permettere ai propri figli di fare il mestiere che vogliono. Anche il poliziotto. Ed è così che Giusy Pesce, Lea Garofalo, Concetta Cacciola, Rosa Ferraro, Tita Buccafusca decidono di averne abbastanza di quella esistenza pedinata, spiata, osservata. Stabiliscono di averne abbastanza di quegli uomini, padri, mariti, fratelli che decidono per loro, ne hanno abbastanza di una vita fatta di paure, botte, ricatti e minacce. E parlano. Concetta, Tita e Lea pagheranno con la vita questa scelta. Da una parte ci sono le donne che con la ‘ndrangheta hanno a che fare per stirpe: dall’altra, però, ci sono le donne che con la ‘ndrangheta non hanno nulla a che vedere, ma alle quali tocca subirne i morsi crudeli. Deborah Cartisano e Stefania Grasso sono figlie di uomini che a scendere a compromessi con la criminalità non ci pensano minimamente. A Lollò Cartisano, fotografo di Bovalino, se lo ingoierà per sempre la montagna; Cecé Grasso, meccanico e concessionario di Locri, lo crivelleranno di colpi davanti alla serranda della sua attività. Deborah e Stefania trasformeranno il dolore in coraggio, in forza. In ribellione. Come faranno Liliana Carbone, Angela Donato, Antonietta Pulitano, Anna Fruci, madri alle quali è toccato l’innaturale compito di sopravvivere ai figli. Massimiliano Carbone, Santo Panzarella, Francesco Aloi, Valentino Galati a casa vivi non ci torneranno mai più. Alle madri, talvolta, non resta che piangere su un osso, un tallone dentro una scarpa da tennis o soltanto davanti alla fotografia su una mensola perché del corpo non se ne trova traccia. Ragazzi, uccisi per un amore sbagliato…

Io parlo. Non è un’ipotesi, né un’esortazione. È uno slancio a riprendersi la vita, la dignità. Storie di donne, quell’altra metà del cielo che per amore (tutte le declinazioni in cui l’amore è possibile), con sacrificio e dolore, spesso pagando con la morte, getta una luce forte in questa notte criminale che avvolge la Calabria. Storie che hanno la potenza abrasiva della carta vetrata. Dalle scarnificazioni che lasciano sulla pelle germinano domande e, forse, un nuovo modo di riflette e scrivere di questa terra e di ‘ndrangheta. Un circuito, quello dei clan, dove il silenzio ha il peso dell’oro. La donna è una presenza silenziosa per la quale non sono previsti gradi né gerarchie da scalare. Nel loro gergo sono “sorelle di omertà”: sorelle del silenzio. Dentro e soprattutto fuori dalla famiglia mafiosa. Tutto il sistema si alimenta sul silenzio e sulle sue varie, indefinite coniugazioni. Infrangerlo non è ordinario, tantomeno scontato: è un atto di forza che si paga con la delegittimazione e con la morte. L’emotività femminile diventa lo stratagemma per disinnescare scelte e parole e allora le donne che parlano lo fanno perché depresse, instabili, pazze. Mai per loro scelta e mai consapevolmente. E se poi si ostinano, se minano alle fondamenta la graniticità della struttura maschilista e patriarcale del clan le si colpisce direttamente ancora più in fondo: sono puttane. Eppure, nelle fitte maglie di questa rete di dolore si intravede una speranza ed ha proprio il volto delle donne: quelle dei clan, che parlano; quelle delle figlie delle vittime che resistono; delle madri caparbiamente aggrappate alla sete di giustizia per il loro figli svaniti nel nulla. Francesca Chirico restituisce queste testimonianze alla memoria collettiva (alcune, come la storia di Rossella Casini, addirittura per la prima volta) con una scrittura che non fa sconti sull’orrore ma nemmeno sui sentimenti che alcune storie portano naturalmente incassati dentro. E proprio l’amore è uno dei pilastri fondamentali su cui molte delle storie si reggono. Non è strano né deve sorprendere che sia così. D’amore, per aver amato o voler amare la donna sbagliata, per essere volute fuggire da un matrimonio triste e per aver trovato in questa fuga un sentimento vero, si può morire. E si muore. Ma di amore, per i figli, per la memoria, per la giustizia, per un futuro meno acre si può anche vivere. E si vive. Il coraggio delle donne che parlano e che parlando destabilizzano la ‘ndrangheta è la dimostrazione che la Calabria ha, nonostante tutto, una parte sana che del silenzio e delle bocche cucite non sa che farsene e un’altra parte che non sa più che farsene nemmeno del prestigio (o del timore) che deriva dai loro cognomi criminali.